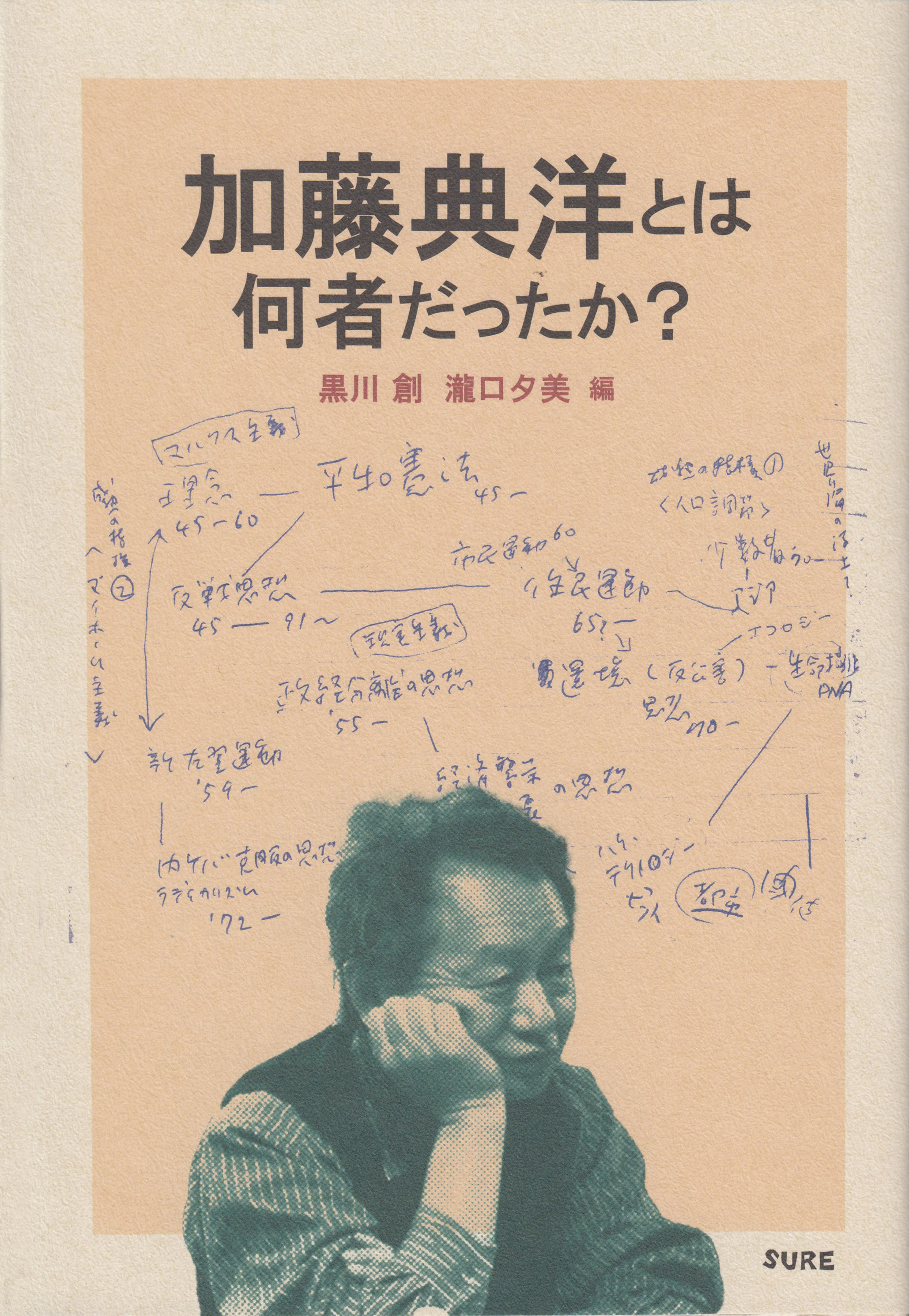

加藤典洋とは何者だったか?

黒川 創・瀧口 夕美編

長瀬 海

僕も文芸誌で加藤典洋とは何者だったかという趣旨の批評を連載している手前、本書を評することに難しさを感じるのではないかという予感があった。ここで論じられている批評家に対しては、じぶんなりの向き合い方があるし、それを言葉で探る過程にあって他人の読解に云々言うのは、マラソンランナーが横に並ぶ走者の走り方にケチをつけるようなものだ。

だから複雑な気持ちを抱えながら読んだのだけど、不思議とわくわくしていくじぶんに気づいた。加藤が遺した四十七冊の単行本を中心に、精緻で重厚な読解と議論が重ねられていく。第三部で登壇者の一人が加藤の中期の著作を滔々と論じたあと、企画人である黒川創がかけた〈ご苦労様でした。長かったね。五時間かかった〉という労いの言葉が、この本に桁外れのエンタルピーが込められていることを証している。その情熱に自然と僕も共振していた。

座談会に登場するのは五人。加藤と公私にわたって付き合ってきた黒川、加藤の元学生で版元の代表である瀧口夕美、二〇代の新しい読者である北澤快太と川副博嗣。加藤を幼少期から近くで見てきた鶴見太郎がコメンテーターを務める。

つまり、加藤の実像をよく知る人たちと、全く知らず、文章のみを頼りにその像を立ち上げる人たちがここにいることになる。加藤はかつてテクスト論に反抗し、小説から、読み手にとって疑えない書き手の存在が立ち現れることを「作者の像」という概念で説明した。本書の最大の魅力は、批評家の実像とテクストから取り出された幻像が、五人の言葉を通して、同時に現出していくところにある。

活版印刷時代に加藤がゲラを何度も直し、工場の職人を大いに困らせた逸話。〈加藤さんは、そこそこ物質的にも豊な生活もしたいし、服装とかはコム・デ・ギャルソンの服を着たいとか、美容院は原宿のどこそこ、みたいなのが、けっこうある〉という思い出。黒川の口から溢れる昔ばなしは、遠くから、朧げになりつつあった面影を鮮やかに僕の前に連れてきてくれる。

それが可能なのは、黒川の語り方が、横から見ていた加藤を言葉のなかで摑もうとするものだからだ。語られる話に心地よく揺られながら、僕が書くときはどうかと思う。黒川のようには語れない。僕が言葉にしているのは、後ろから眺めた加藤の像に過ぎないのではないか。

一方で、新しい読者の二人が実像を無視して自由に、荒々しく読み解く姿に膝を打つことも少なくなかった。特に北澤の、ある時期まで加藤の批評にはセンチメンタリズムが巣食っていたという指摘や、子どもの感情に対して独特の摑み方を示していたという気づきが面白い。

川副がその読解に死者の問題を付与するが、言われてみれば確かに、自分が存在している時代のなかで内面の風景を探りながら、空虚さを見つめる加藤の批評にはどこかウェットなおもむきが感じられるものが多いと僕も思う。そこに潜んでいた感傷性を取り出せたのは、おそらく彼らが加藤の実像にとらわれずに済んでいるためだろう。枷のない伸びやかな読解に、戦後批評のナイーヴな側面を教えられた。

と五人の議論を読んでいるうちに、二年以上の時間をかけて加藤と対峙してきた僕も対話をしたくなった。そんな勝手な共鳴に甘えて、少し批判も試みたい。

東日本大震災以後に書かれた『人類が永遠に続くのではないとしたら』は、ポストモダン思想を毛嫌いしてきた加藤がそちらへ歩み寄った重要な、しかしほぼ黙殺された文明批評だ。『アメリカの影』から続く「成長する社会」の問題をより内在的に捉えた論考だが、その核心を本書は摑み損ねているように感じた。あの本で加藤は現代の西欧思想に対する態度を軟化させている(川副の言うような変節ではない)。晩年の柄谷行人に対する再評価はその延長にあると言っていい。あそこで加藤の思想が示した弾力性を看過しているのではないか、と思った。

それと僕の批評も参照してほしかった気持ちは隠せない。でもそれは本書への不満や怒りじゃない。悔しさだ。僕がちんたら時間をかけて論じていたせいで、一番読んでもらいたい人たちの議論に加われなかった、その不甲斐なさ。二度とこの本では僕が参照されないという事実を前に込み上げてくる虚脱感。それが読み終わった満足感の底に転がっていた感情である。

それだけ刺激に満ちた、僕にとっては無碍にできない一冊。いや、僕だけじゃないだろう。衰退が叫ばれる批評を原初の場所に取り戻したい全ての人に読まれるべき、ポリフォニックな批評本なのだ。(ながせ・かい=書評家)

★くろかわ・そう=作家。著書に『暗殺者たち』『この星のソウル』、評論に『鶴見俊輔伝』『日米交換船』(鶴見俊輔・加藤典洋との共著)など。一九六一年生。

★たきぐち・ゆみ=編集グループSURE代表。著書に『民族衣装を着なかったアイヌ』『安心貧乏生活』など。一九七一年生。

書籍

| 書籍名 | 加藤典洋とは何者だったか? |