書評キャンパス

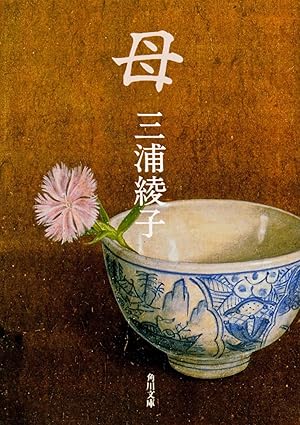

三浦綾子『母』

髙野 里奈

初めて彼に出会ったのは、高校時代に何気なく開いた国語便覧の中だった。俯きがちな肖像画と、目に飛び込んできた「虐殺」の二文字。

「憂いに満ちた、かわいそうな人」

それが、私が抱いた小林多喜二への第一印象だった。

しかし、三浦綾子氏の『母』によって、私の想像は百八十度ひっくり返されてしまった。この小説の語り手は、小林多喜二の母・セキ。今作を通して、彼女の温かい秋田弁で語られるのは、「プロレタリア文学の旗手」としての多喜二ではない。

「母さんば人力車に乗せてやりたい」が幼少期の口癖で、銀行勤めをするようになってからも毎朝家業の餅つきを手伝う、家族想いの姿。貧しい生活の中でやっと手に入れた初任給で、弟の三吾にバイオリンを買ってやる、優しい兄貴としての姿。牡丹餅をいっぺんに五つも六つも食べる食いしん坊な姿。夜はうっかり言葉もかけられないほど真剣に小説を書く、働き者の姿。家庭の事情で女郎屋に売られたタミに惹かれ、身請けまでして彼女に勉強を教える、恋人を愛する姿。そこに描かれていたのは、私たちと何ら変わらない、笑顔と愛に溢れた一人の青年としての姿だった。

やがて『蟹工船』が評判になると、多喜二はいよいよ本格的に特別高等警察に追われるようになる。しかし、投獄と潜伏を繰り返す日々のなかでも、彼は愛する家族のことを一日たりとも忘れなかった。

ある秋の日のこと、三吾のもとに匿名で音楽会のチケットが届いた。ずっと行きたかった音楽会だと喜ぶ反面、スパイの罠である可能性が高いため、彼は用心しながら出かけて行った。

券に書かれた通りの席に坐ったら、間もなく多喜二がやって来て、傍に坐った。二人は目と目を見合わせたけど、人には知られんように、知らんふりしていた。音楽会の最中に、三吾がひょいと多喜二の顔ば見たら、多喜二の目尻から涙が流れていた。

「貧乏人のいない世界ばつくりたい」。そんな理想を追い求めることと引き換えに、多喜二は平穏を手放した。彼の涙は、その狭間で揺れ動く一青年としての葛藤だったのだろうか。

現代の文学研究において、文学作品における著者の役割や意義について探る「作者論」は下火にある。しかし、執筆時に多喜二が何を考えていたのか、どんな状況にあったのか、どんな経験をもとにしているのかを考えずして、本当に作品を理解できるのだろうか。「光は闇に輝く」と言った、多喜二の人生を知ることで、初めて、彼が遺した作品の真価が理解できるのではないだろうか。三浦綾子氏の筆致に溢れ出すセキの心の叫びには、そう思わせてくれるだけの力がある。

小林多喜二の作品が好きな人にも、名前しか聞いたことがないという人にも、この作品を手に取って、彼の色鮮やかな姿を目にしてほしいと切に願う。そしてあわよくば、もう一歩進んで、彼の著作にも手を伸ばしてみてほしい。文中に今もなお残る彼の確かな息遣いに、きっとあなたも気が付くはずだから。

書籍

| 書籍名 | 母 |

| ISBN13 | 978-4041437179 |