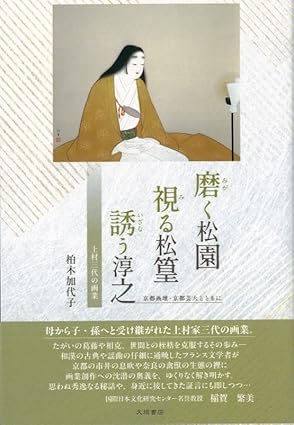

磨く松園 視る松篁 誘う淳之

柏木 加代子著

藤林 道夫

上村松園といえば、東の鏑木清方と並ぶ西の近代美人画の大家である。宮尾登美子の小説『序の舞』のヒロインのモデルでもある。結婚することなく産んだ息子が松篁。その息子が淳之。三人はいずれも文化勲章を受賞した京都画壇を代表する日本画家である。本書は、初代松園とこの二人、それぞれの時代を描く試みである。

日本画という言葉は近代のものだ。最初に使ったのはフェノロサと言われる。以後西洋由来の油彩画を除いた絵画全般がこう呼ばれることになる。明治以降日本の画壇は、日本画と西洋画に大きく分かれたのである。

西洋では、一九世紀半ばから日本美術に対する関心が高まっていた。とりわけ一八六七年のパリ万博以降、日本ブームに火がついた。浮世絵や日本画の平面性や余白を活かした画面など、それまでの西洋の絵画に見られない点が、新時代を感じさせたのだろう。

彼の地のジャポニスム流行を反映して、日本にも西洋絵画の技法が導入される。招聘されたのはイタリア人画家フォンタネージ。彼が西洋画の教鞭をとる日本初の美術教育機関、工部美術学校が東京に設置されたのは一八七六年である。

松園は一八七五年の生まれ。一八八〇年に創設された京都芸大の前身である京都府画学校に一八八七年入学。東京芸大の前身、日本の伝統美術を扱う東京美術学校が設立されるのは一八八九年である。

一九〇〇年、パリ万博に出品した《母子》が銅牌を受賞。松園は、西洋でジャポニスムが一段落してアール・ヌーヴォーが登場し、日本では西洋画が台頭してくる時代に育ったのである。

日本画にも新しい波が訪れていた。何人も日本画家が海を渡っている。渡仏した最初の日本画家は渡辺省亭と言われる。次に活躍するのが久保田米僊。そして竹内栖鳳の登場である。

栖鳳は、それまでの粉本と呼ばれる模写から学習に写生を取り入れるなど、日本画の改革を推し進めた松園の師。後に東の横山大観、西の竹内栖鳳と並び称されることになる大家である。

栖鳳の渡仏は一九〇〇年。進取の気性に富んだ彼はオディロン・ルドンに注目し、購入、収集を始める。ルドンといえば「白樺」での武者小路実篤の紹介が有名だが、当時京都画壇の人々の間で人気だったらしい。

初期ルドンの「黒」が水墨画を彷彿させたのかもしれない。同世代でありながら、風景を写真や映像のように視て描く視覚重視の印象派に彼は批判的で、幻視の世界を表現しようとしていた。こうしたルドンに日本画家たちが魅せられたのは、意を写し不可視の世界を描く日本画の本質と通じるものだろう。

《焔》という一九一八年の松園の傑作がある。清純な女性像を得意とした彼女の唯一凄艶な、嫉妬に狂った六条御息所を描いた一枚である。蜘蛛の巣の大きな柄を配した衣装が印象深い。これ以降、松園は我が道に邁進し、《母子》、《序の舞》といった名作を生み出すことになる。

松園は西洋美術に興味を持っていたという。取り巻く環境から考えてルドンを全く知らなかったとは思えない。では彼からの影響、もしくは相互の影響関係となるとどうか、精神の親和性を挙げながら、著者はその可能性を示唆している。

息子松篁は一九〇二年生まれ。母松園と祖母との三人暮らしで、母は画業に忙しく、寂しい孤独な幼年期を過ごしたようだ。母の人物画、美人画を継承せず、花鳥画の道に進んだのはそのためかもしれない。

酒も煙草も嗜まない堅物で、人間より鳥が好きだったと言われる。閃きに突き動かされる修行僧風。著者は、彼の観察を、サルトル『嘔吐』の「存在が突然剝き出しになる」有名な場面に例えている。彼の花鳥画を「鳥の世界に移された美人画」と評したのは梅原猛である。

孫の敦之は一九三三年生まれ。父松篁と同様、花鳥画の道に進み、鳥と暮らしていた。ただ父と異なり、酒、煙草、世俗的な付き合いも好んだ。この世代になると、実際に西洋の地を踏み、その上で考えたことが簡潔な言葉になる。

淳之によれば、欧米人は、自然と人間を対立関係でしか考えられず、花や鳥も観察的にみてしまう。人間中心のキリスト教文化の結果なのか、同じ生きとし生けるものとしての共感が薄い。そして彼は日本画の特徴を、鳥や花を生かしているその空気の表現に見る。

空気は視えないため、西洋絵画では描きにくい。視覚ばかりに頼らず、五感を重視する日本画こそ出番である。彼の辿りついたのは「グレー」だった。著者は彼が花鳥画の背景に用いているグレーを「白にして黒」としてメルロ=ポンティの用語キアスマ(交差)を引いている。見るものと見られるもの、つまり主観と客観の融合と捉えたのだ。優れた日本画の真骨頂だろう。

さて、著者は京都市立芸大で長く教鞭をとってきた仏文学者である。名称は何度も変わったが三人の学舎であり、松篁、淳之とは面識もある。松園を描く文章とは幾分筆致が異なるところも面白い。因みに、評者も著者と面識があることを一応付け加えておこうかな。(ふじばやし・みちお=フランス文学者)

★かしわぎ・かよこ=ソルボンヌ大学文学博士、パリ第8大学文学博士、京都市立芸術大学名誉教授・仏語・仏文学。土田麦僊や、江戸肉筆画トロンコワ・コレクション名に関する著作がある。一九四七年生。

書籍

| 書籍名 | 磨く松園 視る松篁 誘う淳之 |

| ISBN13 | 9784903954905 |

| ISBN10 | 4903954900 |