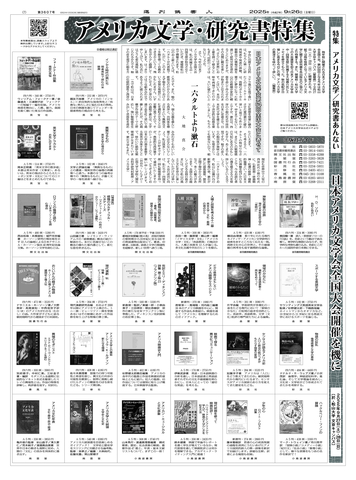

アメリカ文学・研究書特集

日本アメリカ文学会第64回全国大会に寄せて

大地 真介

学会に出席する目的は、もちろん第一に研究発表や発表の拝聴、懇親会での情報交換を通じて研究交流を深めることにありますが、その合間に観光を楽しみ、さらには家族にお土産を買って帰ることもまた、目的の一つではないでしょうか。

さて、今年の日本アメリカ文学会全国大会は、私の所属する中・四国支部が担当させていただき、愛媛県松山市で開催されます。松山のお土産といえば、一六タルトが代表格です。ただし、このタルトを胸を張ってお薦めできるかというと、残念ながら少し躊躇してしまいます。はっきり申し上げて、私の舌にはどうも変な風味に感じられるからです。柚子の皮を混ぜた餡をカステラ風の生地で巻いたこのロールケーキは、長崎のポルトガル菓子に夢中になった松山のお殿様が家臣に模倣を命じて作らせたのが始まりと伝えられます。とはいえ、本当に味を再現できたのかは、大いに疑わしいところです。また、柚の産地なのだからとりあえず柚を入れておけという安易な発想だったかもしれません。いずれにせよ、和と洋のちぐはぐな組み合わせであるように感じられます。

一方で松山は、日本の伝統的感性と西洋の文化思想を見事に融合させた夏目漱石と縁の深い土地でもあります。申すまでもないことですが、漱石は、西洋の小説の形式や技法を日本に定着させ、日本近代文学を確立する上で決定的な役割を果たしました。もちろん、個人主義を重んじる西洋と、共同体を尊ぶ日本という異質な文化を調和させることは至難の業ですので、その過程で漱石は、文字通り血を吐く思いで葛藤しましたが、その葛藤が作品のテーマと呼応し、強い緊張感を生み出して芸術性を高めたといえます。

そう考えると、一六タルトの物足りなさは、まさにこの緊張感の欠如にあるのかもしれません。あくまで私見ですが、柚子の皮入りの餡自体が美味とはいえず、生地をかじっても味気ないので、組み合わせてもおいしい菓子にはならないでしょう。私は抹茶シュークリームが好きですが、典型的な西洋菓子のシュークリームと、日本の茶の湯を象徴する抹茶が合体することで、味わいに絶妙な緊張感が生まれています。漱石文学もまた、現在も世界中で人気の西洋近代小説の形式に、仏教思想・俳諧精神・和漢の修辞・儒教的倫理といった日本文化の神髄を投げかけることで、今なお読む者の魂を揺さぶる力を保持しているといえるでしょう。

一六タルトはさておき、松山には瀬戸内の新鮮な海の幸、漱石が愛した道後温泉、盟友正岡子規ゆかりの名所など、多くの魅力があります。全国からお越しくださる会員の皆さまには、ぜひ松山の風土と文化を存分に楽しんでいただければ幸いです。大会の成功に向け、私たち中・四国支部一同も緊張感を持って運営いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(おおち・しんすけ=広島大学大学院人間社会科学研究科教授・アメリカ文学)